マトフェイ22:35-46 2017/09/17 大阪教会

父と子と聖神の名によりて

私たちは、自分を聖人だとは思っていません。むしろ自分の心と行いの現実に圧し潰されそうです。自分が大嫌いです。自分を激しく憎むときさえあります。 でも同時に、自分ほど可愛いものはありません。自分を自分にとって一番大切なものとして、いつも抱きしめています。人から自分の欠点や落ち度を指摘されれば、うわべでは謙遜に感謝して見せても心の底では深く傷つきます。指摘してくれた人を憎む時だってあります。時には火を吐くように激しくこの「大嫌いな自分」を責め立てて見せたりしますが、そこには自己憐憫の甘さがまとわりついています。

自分をぶちこわしたいほど自分を嫌い、いつも抱きしめていたいほど自分が好き、…私たちはこの正反対の二つの思いに引き裂かれ、うめき続けてきました。「晴れ晴れとした思い」などは、もう長い間、味わえず、忘れてしまいました。

さて、ある日イイススは、「何が一番大切な戒めですか」と問われてこう答えました。

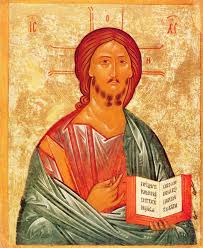

「『心をつくし、精神をつくし、思いをつくして、主なるあなたの神を愛せよ』。これが最も重要な、第一の掟である。第二も、これと同じように重要である。『隣人を自分のように愛しなさい』」。

全力で…、心も、思いも、精神も、そして体も総動員して神を愛しなさい。敬虔なユダヤ人たちはこの掟を忘れないよう、羊皮紙に書いて小さな箱に入れ、ひもで額と左手に結びつけて、一日に二回は唱えていました。イイススのお答えの新しさは、この「神を全力で愛せよ」という掟に、それと「同じもの」として、「隣人を愛せよ」という掟を添えたことです。一つの掟に、もう一つの掟を付け加えたのではありません。同じものとおっしゃいました。一つの最も大切な掟を二通りに言い換えたのです。隣人への愛は、神への愛と一つです。

ところでお気づきでしょうか?この掟がたんに「隣人を愛せよ」ではなく、隣人を「自分のように」愛せよと命じていることです。「自分のように」、これを「自分を愛するように」とする翻訳もあります。しかしそれでは「人は誰だって自己中心的なもの、その自分への自己中心的な、時には利己的な愛の激しさと同じ強さで、同じ愛の大きさで、隣人を愛せよ」と解釈されかねません。

「自分のように」とは、隣人が「自分と同じようなものであると知って」です。自分と同じ「人」として、…神様に神の「かたち」として造られ、神様から分け隔て無く愛されている同じ「人」として、隣人を愛せ、ということです。同時に…神さまに背いた結果、神を離れ、神から受けた神の「かたち」を損ない傷つけてしまった同じ人として、しかしそれでもなお神の憐れみを受け、神に愛され、神に招かれている同じ「人」として、隣人を愛しなさいということです。神が最も愛している者を愛することで、私たちの神への愛を証しするのです。

そして私たちは隣人を愛することで、真の自分自身を見つけます。愛は身勝手なお節介や、余計なお世話、感傷の押しつけではありません。隣人のほんとうの必要を見つけ出し、自分が与えられるもの、…持っているもの、できること、そして自分の時間と存在そのものを惜しみなく与えることです。そのためには隣人の置かれている状況やその思いの最も深いところへ、私たちの心の眼差しが届かなければなりません。そのときです。私たちはそこに、神の「かたち」として創造され、神との交わりの中で、神に「似るもの」へと限りなく変えられてゆく自分自身と、また、そんな素晴らしい可能性を与えられていてなお、道を見失い、闇の中でもがき手探りしている自分自身と、同じものを見つけます。神に渇き、神に焦がれ、神を探してやまない、神のもとで初めてほんとの喜びを手に入れることができる自分自身と隣人を、そう「人」を見つけます。「同じ人」としての隣人と自分を見つけます。

その時もはや隣人を愛することは道徳ではありません。神さまとの交わりの中で自分と、そして自分といっしょに神さまの愛を分かち合って生きる隣人とともに、神を愛する喜びへと身を翻してゆく、ひとつの大冒険なのです。…「愛せない」自分への嫌悪からの、ゆっくりしてはいても確実な脱出の始まりです。