ルカ8:5-15 — 2025/10/26 大阪教会

父と子と聖神の名によりて

北海道のある都市で正教徒の家庭に生まれ育ったAさんのお話です。Aさんは熱心な両親に連れられ、毎週教会に通っていました。しかし、学校を出てからふるさとを離れ、大都会で会社勤めをするようになると、しだいに教会から足が遠のきました。気がつくと毎日の忙しさの内に、すっかり教会を忘れていました。やがて横浜で定年を迎え、ぶらぶら過ごす生活に慣れてきた頃、突然Aさんは矢も楯もたまらず教会に行きたくなったそうです。しかし、どこに正教会の教会があるのかわかりません。毎日、朝から夕方まであちらこちら自転車で走り回ったそうです。そしてついにある日、住宅地の、重なり合う屋根の向こうに、八端十字架を見つけました。その時のうれしさを語るとき、Aさんの目はいつもうるんでいました。それ以来、日曜には欠かさず教会へ通い、聖歌を歌い、奉仕し、信徒の皆さんから親しまれ、最後にはおだやかに信仰生活を全うされました。

Aさんの口から聖書のことばや信仰の証しめいたものを聞くことはありませんでした。いわゆる「耶蘇臭さ」はみじんも無い方でした。しかし、毎週教会へ熱心に、そして楽しげに参祷する姿は、また仲間へのいたわりや優しさは、そして晩年ついに病を得て体が不自由になっても毎日を微笑みをたやさず過ごしたその姿は、まぎれもなく深い信仰の賜物としか思えないものでした。

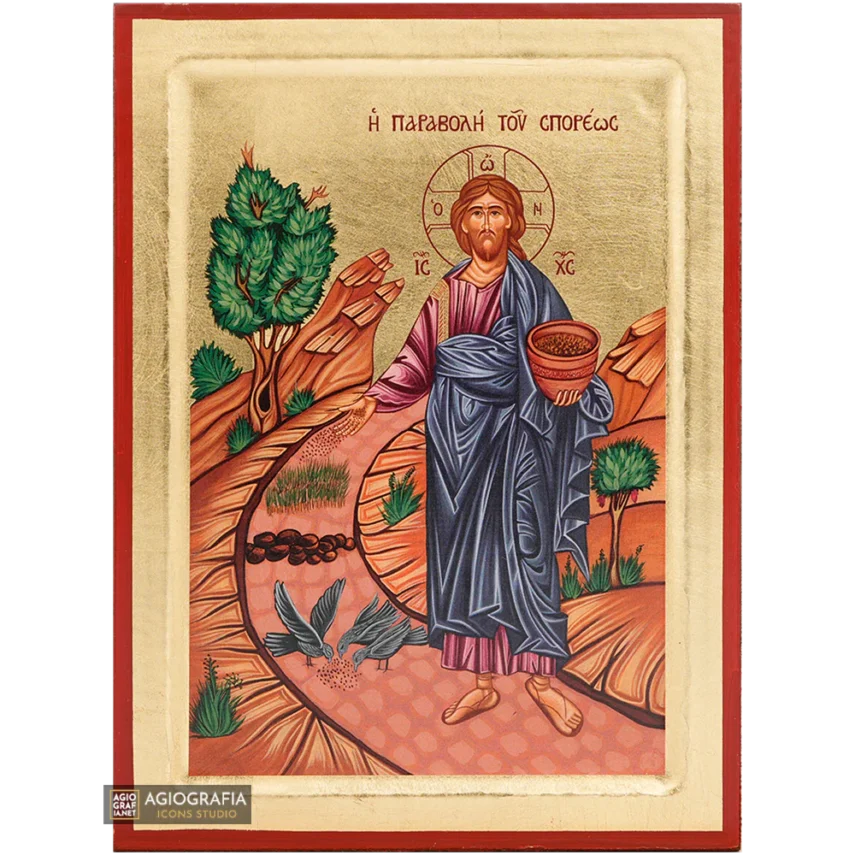

本日の福音は、神の言葉が人の心という畑に、種としてまかれても、その畑を取り巻くた様々な障害がその成長を妨げてしまうと教える、苦いメッセージです。しかし最後は、播かれた種の百倍もの実を結ぶ「よい地」もあると結ばれます。どんなに荒れ果てていても人の心には神様に響き合う「良い土地」が必ず隠されています。神様はご自身との愛の交わりのパートナーとして人をお造りになりました。心も体も神様からの呼びかけに響き合う「よい土地」であったはずです。罪によって私たちはこの土地を荒れ放題にしてきました。しかし必ず、誰の心にも、自分では気がつかなくとも、たとえ僅かでもこの「よい土地」が残されているのです。

私は、先ほど紹介したAさんの信仰の生涯を思い出すたびにあらためてこう確かめます。それは、主イイススはこのたとえ話によって教えているのは、信仰というものは最初からゆるぎないものとしてあるのではなく、またある日突然確固たる確信として落ちてくるものでもなく、少しづつ育っていくものだということです。私たちはこの福音から、信仰の困難さより、むしろ信仰は時間をかけて成長していくものであることを、喜びを持って受け取るべきではないかと。

Aさんも社会人として過ごす何十年間の間、この世の忙しさという茨のなかで、種を実らせることができないまま過ごしたのです。しかし種を育てるよい地が残っていたのです。この「よい地」を持っていない人は、人である限り一人もいません。この「よい地」は失われることはありません。神さまは人が自分の内の「よい地」を一時見失なうことを、その深い知恵で、そのまま放置なさることはありますが、決してその「よい地」を取り上げることはなさいません。

幼かったAさんに植え付けられた種が、今、私たちのこの集いにもあります。私たちはこの祈りの集いの中で、ここにある喜びと、楽しさと、美しさと、何よりここにある愛とを、「時が満ち」「近づきつつある」神の国として、…ここにある平安を、ここで受けるご聖体の味わいを、主の十字架による神の赦しとして、…ここにあるわきたつような力を、主の復活・死への勝利として、心と体に刻みます。福音のメッセージは、それをまだ理解できない子供の心にさえ、また教会の教えへの疑問や不信に揺らぐ人々の心にさえ、他では決して味わえない体験としてここに集う私たち一人ひとりに蒔かれます。ここは、…「みことば」すなわちハリストスという「お方」を、種として受け、その成長を体験する場です。神さまが決して取り上げない「よい地」を、自分自身の内にもう一度見つけ出す場です。そして「よい地」を鍬で耕し起こして聖神の息を胸一杯に迎え、育てる場です。