本日の説教(同一投稿)

ゲオルギイ神父の説教(大阪教会)

マトフェイ21:33-42 2025/09/07 大阪教会

父と子と聖神の名によりて

「人間的」という言葉があります。この言葉は、とてもよい響きで人々の耳に届くようです。現代人の多くが、意識的にせよ無意識的にせよ、「人間」をすべての価値のみなもとだと考えているからです。いまや「人間」は神聖にして犯すべからざるものとなりました。ただ今読まれたイイススのたとえ話は、「人間」こそが何ものにも優る価値であるという考え方の正体を言い当てています。

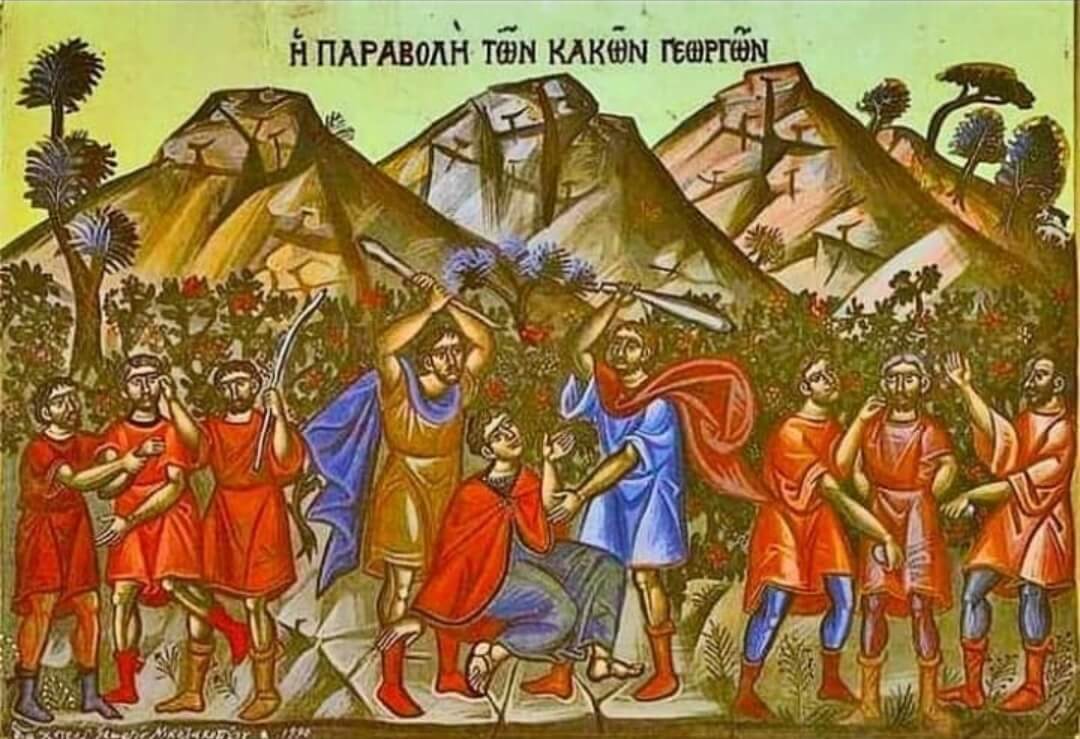

ひとりの主人が立派なぶどう園を造り、農夫たちに管理を任せて旅にでました。帰って来たとき、収穫を集めようと、主人は僕たちを農夫たちのもとに送りました。農夫たちは収穫を全部自分たちのものにしようとたくらみ、送られてくる僕たちを次々に殺してしまいました。主人はとうとう、自分の子なら敬ってくれるはずだろうと大切な息子を送り出しましたが、彼も無惨に殺されてしまいました。

主はこのたとえ話で、神の民であるはずだったユダヤ人が、神の警告を語る預言者たちを次々に迫害し、ついに、神から送られた救い主、神の一人子イイススご自身さえも、殺してしまうだろうと予言しているのです。

しかし、このたとえはもっと広い視点から解釈できます。

この悪い農夫たちの行ったことの正体は一体何でしょうか。横取り・横領ではありませんか。主人は、ぶどう園に、外敵から農夫を守る垣をめぐらし、ぶどう酒を醸すための設備もそなえ、見張りと休息のためのやぐらも建てて、農夫たちに与えました。これは旧約聖書、創世記の冒頭で示される神の世界創造の真実と重なります。神は世界を創造し、そこに光をもたらし、大空を架けわたし、陸地を横たえ、様々な植物で飾りました。広大無辺の宇宙に太陽や月、無数の星をちりばめました。海を生き物で満たし、空を鳥で満たし、陸を獣で満たしました。最後に人間を造りました。そして人間は「生めよ、ふえよ、地に満ちよ、地を従わせよ。また、海の魚と、空の鳥と、地に動くすべての生き物とを治めよ」と祝福されました。すべてを備えてもらった上でぶどう園を任された農夫のように…。

ところが人間は、この農夫たちがしたように、人間は世界を神から横取りしてしまいました。世界のあらゆる「もの」と現象が人間のプランの中に組み込まれ、すべてが資源という言葉で表されてしまいます。人間の生活を支え、欲望を満たし、人間の野望に奉仕する資源です。人間どうしすら、互いが互いの欲望を満たすための資源・手段になりかねません。神に驚嘆し、神をたたえ、神に感謝し、そして神を愛するようになるために、この世界に備えられた様々な神秘は、人間のあくことなき物質欲、探求欲の餌食になって次々に暴かれてゆきました。主人の僕が次々殺されていったように。

ついに人間は「神聖にして犯すべからざる」存在に自らを祭り上げました。

横取りしたものは返さねばなりません。世界を人間に奉仕する「資源」ではなく、世界をもう一度、人間が神に奉仕するための場として回復しなければなりません。たとえ話で、農夫たちに託された仕事はぶどう酒作りでしたね。それは大変重要なことを教えています。世界をその最小の要素にまで解体し、結合し直して新しい力や世界を創造し、神と競い合うことが私たちのサービス奉仕ではありません。核開発や遺伝子工学を思い出してください。神から与えられた世界の神秘を見守りその働きを促し、馥郁たる滋味に溢れたものへと醸し出していく、「ぶどう酒」作りのような、謙虚な働きでなければなりません。そして一切を「贈られたもの」として知り、人生と世界を、再び、神さまへの感謝の献げものとすることです。ハリストスはまずご自身を十字架で神に献げるで、この人間本来の生き方への可能性を開いてくれました。

今私たちが集っている聖体礼儀、ギリシャ語で「感謝」(ユーカリスト)という名の礼拝では、神が与えてくれた小麦と葡萄を醸したパンと酒を神に献げ返し、そして、それが神の贈り物、そのお体と血として再び与え返されます。この世は依然として人間がふんぞり返り、のさばっている世界です。しかし、ハリストスが集め直された教会という集いの中で、ハリストスによって取り戻された神への感謝、やがて世の終わりに全きものとして完成する神の愛と人の感謝の交わりが、教会の「いのち」として、礼拝の日々として、パンとぶどう酒を「ささげ」、それを神のお体と血として「受取る」神との交わりとして開始されているのです。

ワシリイ(杉村)神父の説教 大阪正教会副司祭(神戸正教会管轄司祭)

第13主日説教 マトフェイ21章33-42節

司祭ワシリイ杉村神父 2025/09/07

父と子と聖神の御名によりて。

本日の福音は、ハリストスがなさった「ブドウ園と農夫」のたとえ話です。ブドウ園の主人は農園を不在とするため農夫たちを雇いました。やがて収穫の時が近づき主人は僕たちを遣わしましたが僕たちは農夫らにリンチに遭い殺されてしまいます。それでも主人は何度でも別の僕たちを送り続けます。そしてついに自分の息子を代理人として遣わしましたが、その息子をも農夫たちは殺してしまいました。

このたとえ話にはいくつかの信仰的テーマがありますが、本日は「支配と管理」の違いを主題としてとりあげ、なぜ農夫たちはこれほどまでに残虐な行為に走ってしまったのかという点についてお話しします。

農夫らは主人がずっと不在だったことから、いつの間にか、主人から与えられたものを、自分の力で得たもののように思い込み、主人からゆだねられ、管理をまかされた農園を、自分たちの所有物であると勘違いしてしまったのです。創世記1章28節には神様が人間に「他の被造物を支配することを任された」ということが記されております。この「地を従わせ、支配せよ」と訳されている「カーヴァ-シュやラーダー」という言葉は本来神様の救済秩序の中で「豊かな神の生命へと向けよ、配慮せよ、育め」という司牧的な意味を含んだ言葉です。しかしその意味を間違えて人間的なフィールドの中だけで歪めて解釈してしまい、いつの間にか人間はこの世界が神様の恩寵の光と秩序の下にあり、またそこへと向かっている存在であることを忘れてしまい、自分達がコントロールし、自分たちの欲望のままに利用しても良いと勘違いしてしまうようになったのです。つまり人間はこの農夫らと同じようにこの世界を「自分たちのもの」にしてしまったのです。しかし、この世界にある資源、環境、才能、立場などはすべて神様が私たちに与えて下さっている賜物であり、生命のパートナーとしてあり、共に働きあって神様の生命へと向かっていくべきものなのです。ですからそれらが正しい目的のために管理されるならば有益に働きますが、間違ったかたちで利用されてしまう場合には良い結果は決して望めなくなってしまいます。

ですから本日記されているこの農夫たちの姿は、決して私たちに無関係な物語ではないのです。私たち人間は誰もが欲に弱い存在です。特に所有欲や支配欲は最後まで私たちを大きく苦しめます。いや、苦しんでいる間はまだ良いのです。ついに苦しむことすらも忘れてしまい、欲望に支配されてしまうようになった時、私たちはついに福音の言葉の光にも気がつかなくなってしまいます。なぜなら支配欲によって人間は他者や自然を自分の思うままにしたい、望むままにしたいという思いが募り、自分という存在に始まり自分という存在に終わる、つまり自分の中だけですべて完結してしまう生き方、考え方に自らを閉じこめてしまうからです。その結果他者の語りかける声が聞こえなくなってしまいます。

ヘブライの世界では「聞く」ということがとても大切にされています。天の声を聞く、祭司の祈祷の声を聞く、自然の声を聞く・・・。聞くことで語りかけてくる者を知っていくのです。私たちも相手が話をしている時にその人の話・声をしっかりと聞こうとします。聞くことを通してその人のことをより深く知っていくためです。聞くという姿勢は愛の始まりです。

とは言え、ただちに支配欲を捨てるのは大変困難です。しかし私たち人間は善(愛)へと成長し、変わっていけます。そしてその為の力を神様は私たちに与えて下さっています。それを生かすも殺すも、私たち人間の意志次第です。私たちは神さまから、他者や自然を支配するためではなく、愛である御自身の像に従って共に生き、共に成長していくことへと、生命を委ねられているのです。それは「支配」ではなく、愛による「管理」です。管理とは、例えば「体調管理」という言葉を例にあげれば身体を慮ることです。慮ることは愛の姿勢です。ですから管理とは相手のことを慮ることです。慮ることは相手への敬意へとつながっていきます。誰もがみな神様によってこの地上での働きの場が与えられ互いに関係しあって生きています。私たちは正しい関係によって結ばれて生きなければなりません。それは相手を支配するのではなく、互いに活かしあう関係です。支配は他者をやがて破壊してしまいますが、管理は調和し活かしていきます。

今週1週間もそれぞれ働きが与えられた場において他者を慮り、愛のある関係の中で務めを果たしていけますよう、互いに努めて参りましょう。