ルカ伝15:11-32 2025/02/16 大阪教会

父と子と聖神の名によりて

イイススの時代、ファリセイ派という人たちがいました。彼らは律法の厳格な遵守が、神の祝福を受けるには一番必要だと考えました。彼らは生活のあらゆる面を、細々としたきまりでがんじがらめに律していました。しかし、貧しい人々や人々が卑しむ仕事にたずさわる人たちは律法を忠実に守れません。ファリセイたちは彼らを「罪人」とか「地の民」と蔑み、忌み嫌いました。

この律法を教える律法学者が、当時神殿の祭司たちにならぶ大きな権威を持っていました。人々は律法学者たちの眼差しのもとで縮こまって生きていました。律法を破ってしまってはいないかと、たえずびくびくして生活していました。とりわけ「罪人」とみなされた人々は惨めでした。彼らもやはり、律法の大切さはわかっていたからです。しかしわかっていても守れません。ファリセイらからの罪の宣告に、自分への彼ら自身による罪の宣告が加わり、神はその罪の宣告者でした。彼らの悲しさはどれほど深かったことでしょう。

イイススも悲しかった。憤りにはらわたが煮えくりかえるほど悲しかった。

誰がこんな「神」を教えたんだ!誰なんだ、自分の弱さや惨めさへの絶望から、かろうじて神の救いを求めて手をさしのべはじめた「小さな」人たちに、守れもしない形式的なきまりを押し付けて、彼らの希望にとどめを刺すのは。彼らに死の宣告をするのは誰なんだ!

「あなたがた律法学者は、わざわいである。負い切れない重荷を人に負わせながら、自分ではその荷に指一本でも触れようとしない(ルカ11:46)」。

主のこの御言葉には、この激しい悲しさがこもっています。

だからこそハリストスは、この間違った神さまへの理解を根こそぎくつがそうと一つのたとえばなしを語りました。

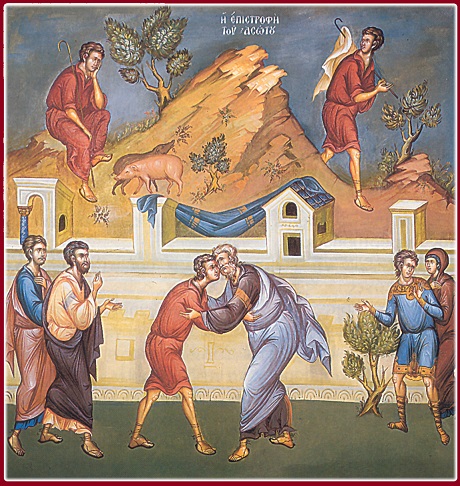

父から財産を譲り受け、さっさと父のもとを離れ、あげくに遊び暮らして何もかも失ってしまった息子、ほんとうにどうしようもない愚かさです、この息子が豚の餌まで食べようかというほどの苦境から、「オヤジの所へ帰れば雇い人の末席にぐらいはおいてくれるだろう、せめて飯ぐらいは食わせてくれるだろう」と帰ってきたとき、父は、はるか彼方に見えはじめた息子に、駆けつけ、抱きしめました。「ああ、よかった、よかった」と。そして「さあ、きれいな服を着なさい、靴もはきなさい、私の大事な子であるしるしの指輪もつけなさい、さあ、いますぐみんなを呼んで宴会をしよう。おまえは死んでいたのに、生き返った」と、父は息子に謝罪の言葉を言わせるいとまも与えませんでした。

神さまはこういうお方である、ハリストスはそう告げているのです。きまりを守れない者に、また自分の弱さと罪深さに苦しむ者に、追い打ちをかけて死を宣告するようなお方ではない。だからその赦しを信じて立ち帰り、この途方もなく寛大な神の愛に自分を委ねなさい。それこそが神の喜びなのだと。この神の愛を教えたかったのです。主は「悔い改めれば赦される」と教えたのであって、「悔い改めなければ地獄へ堕ちるぞ」と脅しているのではありません。

いっぽうこの放蕩息子の兄は、父が弟を喜んで迎え入れ、宴会まで催したことに腹を立てました。この兄息子の姿を通じて主は、神の底なしの愛を信じず、裁きへの恐怖に縮こまって生き、他の人々をも「神」の名をもってこの恐怖に巻き込もうとすること、それ以上に罪深く悲しいことはないと告げているのです。

神の愛に自らを委ねること、神の愛を信じて走りつくこと、これが「心をつくし、精神をつくし、思いをつくして主なる神を愛しなさい」と命じられる私たちの、そのまさに「神への愛」の始まりです。そして、そのように教えるハリストス・イイススご自身が、人としてこの世に生まれ、人とともにいてくださる神だったのです。神という目に見えず、触れもしないお方を愛するのはとても難しいことです。しかし人として、見ることができ、触ることができ、その言葉を聞く、そうさわっていただくことのできるお方として、私たちのもとに来られた神の子・ハリストスなら愛することはできませんか。

そのハリストスが今も、ご自身の「からだ」教会を通じて人々を招いています。