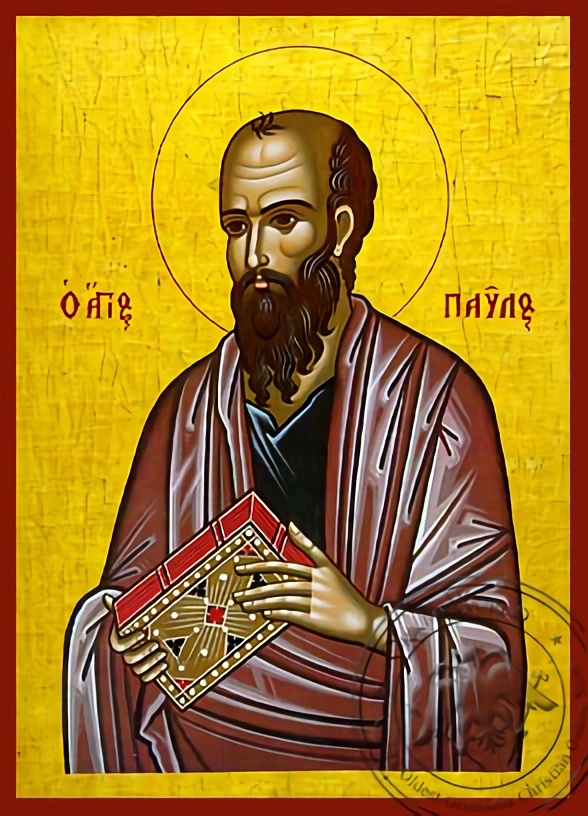

第8主日 説教 コリンフ前書1:10-18 2025/08/03 大阪教会

父と子と聖神の名によりて

聖使徒パウェルのアテネでの宣教は惨めな失敗でした(使徒17章)。学問を誇る哲学者やそのサークルに集う「知者」たちは、彼の話がイイススの死と復活に及ぶと「ある者たちはあざ笑い、またある者たちは『この事については、いずれまた聴くことにする』」と立ち去りました。パウェルはコリンフ教会の人々に「この世は自分の知恵によって神を認めるには至らなかった。それは神の知恵にかなっている。そこで神は宣教の愚かさによって、信じる者を救うこととされたのである」(コリンフ前1:21)と書き送っています。

今日も事情はそんなに変わりません。歴史や文化として、また「教え」や「霊性」としてキリスト教を語る限り、人々は興味深げに耳を傾けてくれます。しかし、もし「主は十字架で私たちの罪を赦し、三日目に復活して私たちに生命を与えた」とまっすぐに語るなら、とたんにその場は気まずい沈黙で凍り付きます。「『神の存在』程度なら相づちを打ってやれるんだけど、あそこまで言われてはねえ」というわけです。

先ほど読まれたパウェルの手紙はこう言います。

「十字架の言葉は、滅び行く者には愚かであるが、救いに与る私たちには、神の力である」

福音をみるみる広めた初代教会にあったのは「気まずい沈黙」もものともしない、処刑や拷問さえもものともしない命がけの愚かさでした。「神の力」(コリンフ前1:18)今日でした。でも同じです。この愚かさが無ければ、聖歌やイコンなど「正教文化」をどんなに紹介したって、せいぜい泡のようなブームが起きるだけのことです。「神の力」は働きません。

また宣教の愚かさは言葉だけのことではありません。主の十字架と復活を自分自身の救いとして「信じる愚かさ」であるとともにハリストスを「生きる愚かさ」です。主の示した人の姿を、何度しくじっても愛し続けることを、決してあきらめずに生き抜く、ついに十字架にあげられた主の示す人の姿を、生き続ける愚かさです。

パウェルがこの愚かさを教えたコリンフ教会には実は派閥抗争があり、信徒互いの愛の一致は破られていました。彼はそれを激しく叱った上で(コリンフ前1:10-16)、この「愚かさ」を説いたのです。十字架の愛を生きる愚かさによって、愛を信じないこの世に、救い主を証しせよと。