マルコ10:32-45 25/04/6 大阪教会

父と子と聖神の名によりて

エルサレムに向かって弟子たちの先頭に立って歩いて行くイイススに何か尋常ではない気配を感じて、弟子たちは戸惑いました。しかし彼らは恐ろしくて訊ねられません。そんな弟子たちを見て主は告げました。自分は祭司や律法学者たちに捕らえられ、死刑を宣告され、ローマ人たちに引き渡され、嘲られ、むち打たれたあげくに殺されること、そして三日目によみがえると。

しかし弟子たちは理解しませんでした。彼らは主の受難と復活の予告を誤解したのです。主がローマの支配を打ち破り、新たな王となって栄光を受ける…、と。

だからこそ彼らの関心はすぐに、誰が「新しい王」であるイイススの一番の側近になるかに移っていきました。イアコフとイオアンは主にすり寄り、自分たち二人を主の左右の側近にと願い出ました。これを聞きつけた他の弟子たちは二人を激しくなじり、目を血走らせて「自分こそは」と言いつのります…。

聖枝祭を一週間後に控えたこの日曜日に、なぜこの情けない出来事が読まれるのでしょう。「誰が一番偉いか」とつかみ合いさえ始めかねない弟子たちに主がたしなめたように、大斎の祈りと断食で身につけるべきは、この世の支配者たちのようではなく、「偉くなりたいと思う者は、仕える人となり…かしらになりたいと思う者は、…僕とならねばならない」(マルコ10:43,44)ことだというのに。

十二人の弟子。イイススに従う者たちは他にもいましたが、「十二人」はその中でも最も主の身近に仕え、親しく教えられ、忠実に従ってきた者たちです。主に従おうとする人々が模範としてまぶしく仰いできた人たちです。その彼らの浅ましい姿は、実は、食事の斎を守り、頻繁に祈り、主の教える「愛」を真剣に実践しようと精進してきた私たちの姿と重なりあいます。私たちは日に何度も平伏して「エフレムの祝文」を祈りました。しかし、その祈りが祈り求める、神が本来人に与えた高みを、心から求めたでしょうか。自分への甘やかし「自己憐憫」を捨てられたでしょうか、競争心やプライドを捨てられたでしょうか、騒々しい「無駄話」を一つでも抑えられたでしょうか、人を裁かず心から自分の罪を嘆くことができたでしょうか、…そして何より人を愛することができたでしょうか。

反対に私たちの心には始末に負えない情念が、主の受難を目前にしてさえ争い合う弟子たちのように、自己主張し合っています。反対にもし「できた」なら、「できた」自分への一層たちの悪い高ぶりで心はふくれあがっています。

嘆くほかありません。

しかしついに、私たちはこの正直な嘆きの内に、大斎を全うしたのです。

無力でした。何も成し遂げられませんでした。復活祭のあの輝きに値するような人間にはついになれませんでした。神の国の宴に連なるためのふさわしさなど、これっぱかりも身につけることはできませんでした。

…私たちは受難週を目前にして、とうとう知ったのです。自分の十字架を背負ったと気負い込んだ私たちは、つまるところはハリストスご自身が背負う十字架の上にふんぞり返って、その重荷を主の肩に加えただけの結果に終ったことを。もはやハリストスの十字架の救いに、その無償のゆるしに、自分を委ねるほかないことを。

主はもはや何もお咎めになりません。何もお求めになりません。せまりくる十字架の受難への「人の子」として当然の身震いを抱きしめながら、「もういい、十字架は、私が背負うから」と私たち一人ひとりを見つめておられるのです。

だからイイススは弟子たちを叱ったその直後にこう言いました。

「人の子が来たのも、仕えられるためではなく、仕えるためであり、また多くの人のあがないとして自分のいのちを与えるためである」(マルコ10:45)。

私たちがすべきことは、もはやこのハリストス・イイスス、人となって私たちのために苦しみをお受けになる神の愛を、受け取ることだけです。その愛に取りすがり、その愛の紛れもない現実として主のお体と血を受けることだけです。

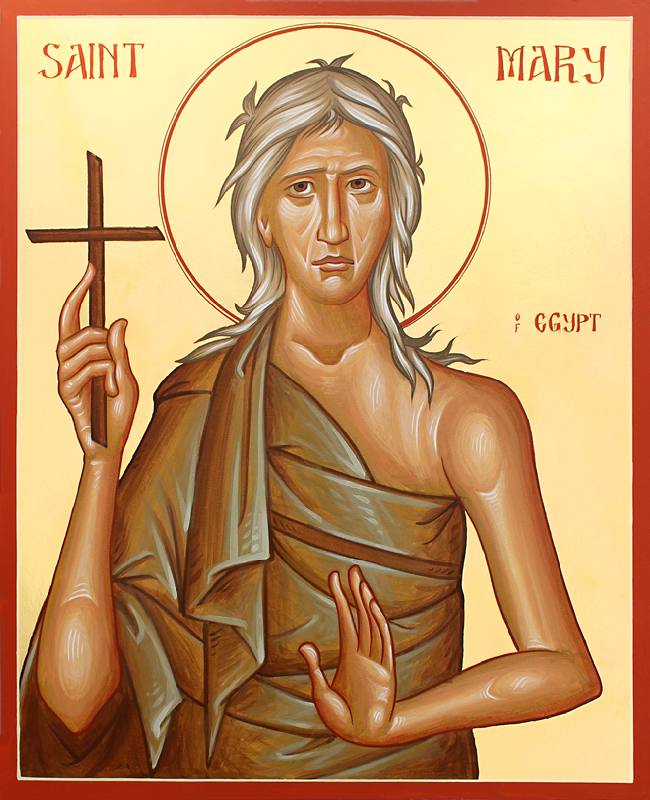

本日記憶される「エジプトのマリヤ」。このふしだらな遊び女は、ほんの好奇心から聖堂に足を踏み入れようとすると、不思議な力に押し戻されついに敷居を越えられませんでした。彼女は自分の罪深さに気付き心砕かれました。突然彼女の目に溢れ出した熱い涙を、主の受難を見つめる私たちの目にも溢れさせていただけますよう、祈ることだけです。