ルカ伝8:41-56

2025/11/16 | 大阪教会

父と子と聖神の名によりて

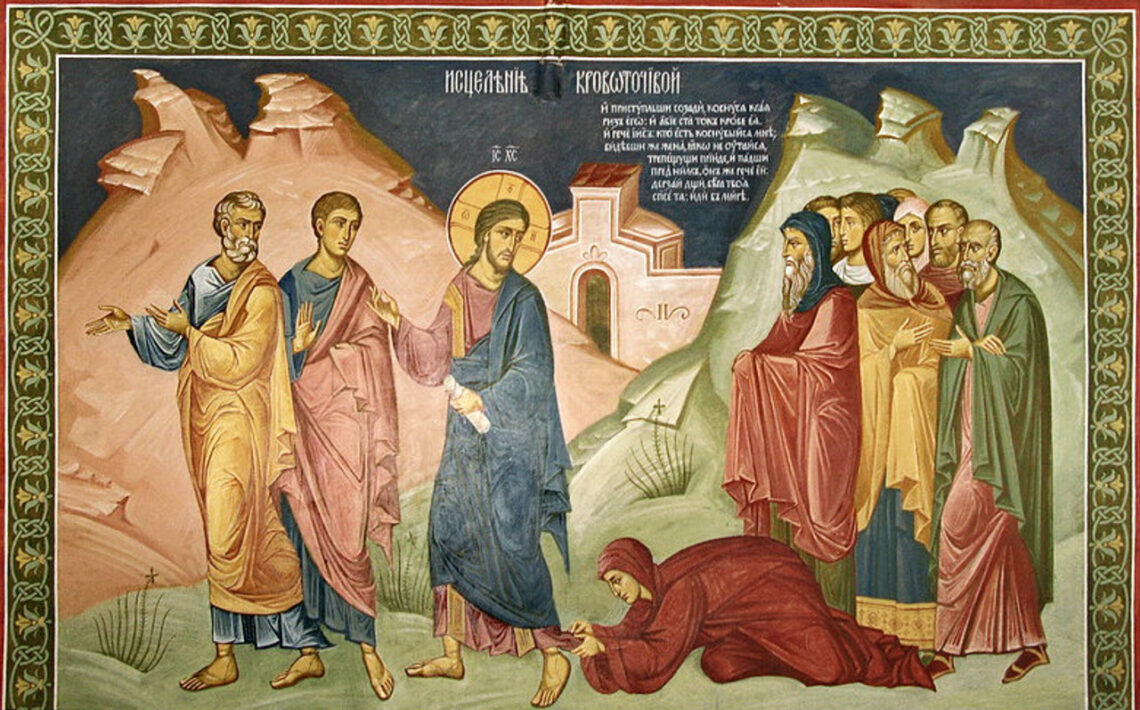

イイススの衣の裾に後ろからそっとさわった女がいました。彼女は血が流れ出るのが止まらない婦人病に十二年間、苦しみ続けていました。彼女の苦しみはたんなる肉体的な苦しみではありません。ユダヤ人たち生活規範としていた律法は聖なるものとれたものを克明に区別していました。律法では流出、身体から何かが流れ出ることは穢れでした。ですから、女性は生理の時には出歩かず部屋に引きこもっていなければなりませんでした。この女は、この穢れ状態が十二年間も続いていたのです。肉体的な苦痛も大変なものだったでしょうが、「自分は穢れた者」という意識が片時も心を離れない生活は、どれほど彼女自身を傷つけてきたでしょう。「おまえは病気である」というのと「おまえは穢れている」というのでは意味が全く違います。穢れているという断定は、その人の価値、その人の人生、その人の生きる意味全体への決定的な断定です。しかも、その断定を社会からだけではなく、自分も自分に対して下さざるを得ないということは、私たちには想像できない苦しみであったに違いありません。

しかし、この彼女の苦しみは、彼女だけのものでしょうか。

もちろん私たちは体からの流出をケガレとするような律法のもとには生きていません。しかし人の内側から流れ出てきて、人を内側から支配しようとする様々な情念や、ねじれた欲望と私たちは無縁でしょうか。肉体をけがし傷つけるだけの悪癖や、心にこびりついて離れないこだわりやねたみ、胸の奥で小さいけれど決して消えない種火のように燃え続ける憎しみ、…こういうものに苦しんでいませんか。ましてクリスチャンならば、自分の怒りはどんなに正当か何度くり返し自分自身に言い聞かせても、怒りに心をどす黒くしている自分の姿がハリストス・神を悲しませていることは知っています。自分がケガレの根を心に持っているのです。自分が悪いのです。まして、この自分の悪さが原因で、他の人の心や身体を実際に傷つけてしまったなら、その罪は、たとえ人は赦してくれたとしても、自分では自分を決して赦せません。

こんなときに、人からどんなに「いつまでもくよくよするな、誰にでもあること。人間はみんな多かれ少なかれ弱点や欠点があるんだよ」と慰められても、気休めにしか感じられません。十二年間長血を患ったこの女が、この世のどんなお医者さんにかかっても直してもらえなかったのと同じです。診断はなんとでもつきます。子供の時に親から受けた心の傷が原因だとか、社会的な差別や貧しさが作ったねじれた性格が原因だとか…。でも、診断はいくらついても誰も直せない。女が、何人ものお医者に大金を投じ続けて、何もかも失ったように、私たちも煩悶し続けたあげく、疲れ切って動けなくなります。

私たちはここで、ハリストスのもとへ向かったこの女を思い出さねばなりません。彼女の捨て身の勇気を思い出さねばなりません。彼女は真正面からイイススに助けを願えませんでした。「私のように穢れた者は、せめてイイススの衣にでもさわらせていただくほかない」と背後からにじり寄り、その裾に触れました。彼女は癒されました。私たちもイイススの赦しと癒しの力を信じ、主に自分を投げかけてしまうとき、重荷はおろされます。重荷を下ろされた私たちは、ハリストスに抱き取られその「体」のぬくもりの中で少しづつ癒されてゆきます。聖使徒パウェルによれば教会こそその体、「ハリストスの体」です。

これは気休めではありません。私が言い始めたことではないんです。聖書が、福音が、告げ続けたことです。二千年近くも当てにならない気休めを言い続けるほど教会はタフではありません。自分で自分を赦せない苦しみは、自分で自分を受け入れられない苦しみはもう、…苦しいんです。つらいのです。私たちの祈りの第一歩はその苦しさ、つらさを神さまに包み隠さず訴えることです。そうすれば必ず、主は「もう苦しまなくていい。あとは私に任せ、元気を出しなさい」とお声をかけてくださいます。その赦しを信じた時の、途方もない安堵感だけが、私たちをもう一度生きることへと立ち向かわせてくれます。

長い病を癒された女は「安心してゆきなさい」と言われました。衣の裾どころか、そのお体と血に与る私たちも、聖体礼儀の最後に「平安にして出ずべし(安心してゆきなさい)」と、罪の赦しと永遠の生命を告げられます。その安心を、一人でも多くの人々に持って行きなさいと、命じられます。