第3主日説教 マトフェイ6:22-33 2025/06/29 大阪教会

父と子と聖神の名によりて

人はほんとに欲が深い。まず生活の安定や安心が欲しい。やがて、家庭のぬくもりや友だちが欲しくなる。その上、こぎれいな住まいや気の利いた生活の小道具が欲しくなり、趣味や道楽、充実した余暇なども豊かな人生には欠かせないな、なんて思いはじめ、アヴァンチュールも一度ぐらいは許されるだろうと、ふとどきなことを望む人まで出てきます。生き甲斐や自己実現を求めて自分探しもじっくりしたい。…こんなにたくさんのものがみんな欲しくて、なお「宗教的な安らぎ」も欲しいなんて言うんですから、ほんとうに欲が深い。心休まる暇なんかありゃしない。

これが私たちの現実です。ハリストスは「人は神と富とに兼ね仕えることはできない」と言いましたが、私たちは神と富なんて単純な図式では覆いきれない、この世が差し出す様々な対象に四方八方に引き裂かれ、疲れ果てています。

こんな私たちにイイススは「空の鳥を見なさい」「野の花を見なさい」と呼びかけます。鳥たちも花々も何も思い煩わないのに悠々と空を舞い美しく咲き誇っているではないか。人は彼らよりも、はるかにすぐれた者ではないか。神さまは野の草でさえ、こんなに美しく装ってくれるんだから、人にそれ以上のことをしてくれないはずはない。「だから、何を食べようか、何を飲もうか、あるいは何を着ようかと、思いわずらうな」、そんな煩いは神さまに預けて、まず神の国と神の義を求めなさいと、呼びかけます。

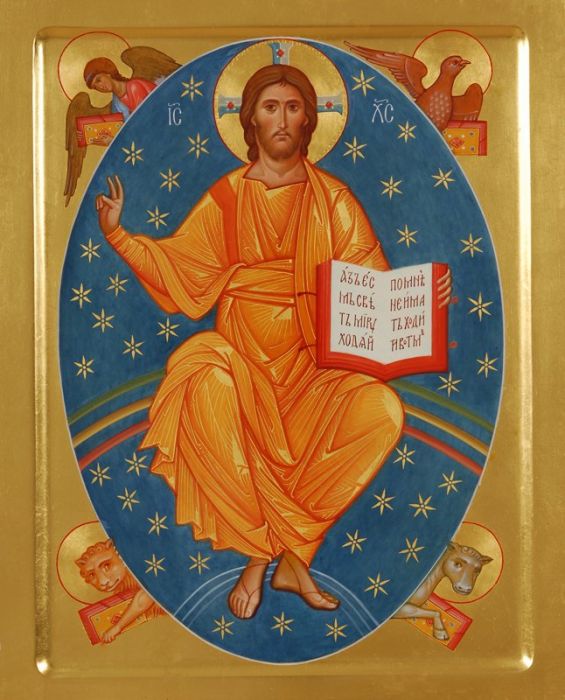

しかしここで申し上げておかなければならないのは、主は、何も欲しがらないけれど、何の歓びもない化石のように凍り付いた人間になれと教えているのではありません。ハリストスは欲しがるのをやめろと言っているのではありません。欲しがるなら「神の国と神の義」を欲しがれと言っているのです。悠々と空を舞う鳥や、美しく咲く花々を通じてかいま見ることができる神の国と、神の義、すなわち人と世界を愛し抜く、その神の愛との確かな出会いこそ欲しがりなさい。そして目を上げて私を見なさい。その神の国も神の義もここに、手を伸ばせば届くあなた自身の人生の「今、ここ」に差し出されているではないかと、招いているのです。

クリスチャンは欲を捨てた人間ではありません。お行儀よく悟りすました人生の優等生ではありません。反対に神さまへの、神さまとの深い交わりへの狂おしい欲望をいつも自らにかき立て、喜びにさらに喜びを加え続けようと、なりふり構わずむさぼりつづけるんです。この世のものは、それが悪だからではなく、そんなものに振り回されるのは「損」だからもう欲しがらないんです。聖使徒パウェルも「わたしは、…いっさいのものを損と思っている。ハリストスのゆえに、わたしはすべてを失ったが、それらのものを、ふん土(クソや土塊です)のように思っている。それは、わたしがハリストスを得るためである(フィリップ3:8)」。こう言いきるパウェルには少しも優等生のイメージはありません。むしろ息を弾ませて、ハリストスが約束してくれる神の光を「欲しい、はやく欲しい」と手を振り回し、足を踏ん張って求める、だだっ子のような姿が浮かびます。

また致命者たちをハリストスのために徹底して自分を捨てた模範的な信仰者とみなさないで下さい。そんなみすぼらしく貧しいイメージで彼らを描くなら、彼らが心奪われ、目が眩むような喜びの内に、文字通り命がけで、命を捨てて突入していった神の光の溢れ、その溢れのなかで神と一つになる、「他には何もいらない」と彼らが命がけで求めた至福が消し飛んでしまいます。

また「互いに愛し合いなさい」という主の戒めも、人間が互いに憎み傷つけ合うこの世で優しく、まじめで、誠実に生きろと言ってるのではありません。互いに愛し合うことそれ自体が祝祭です。何を措いても手に入れたい「私の」喜び、三位一体の神が私たち人をご自身の似姿、すなわち交わりとしてお造りになった時、私たちに約束した「私たちの」喜び、その祝祭です。その喜びに入れ…

私たちはこの聖体礼儀の光の中で、ご聖体の味わいによって、神と交わる無上の至福、そして互いに愛し合うことの心躍る喜びを分かち合います。そして主が再臨される時にこの地上に溢れる、さらに完全な光と喜びに、熱い憧れをかき立てます。その時私たちにほかに何か欲しいものがあるでしょうか。聖体礼儀は私たちのそんな「欲望」の完成の前触れなんですよ。